Le journal

Toute l'actualité de Mr Expert et du marché de l'art

Vous avez des questions ?

01 83 77 25 60

Les grands procès du marché de l’art

De par son opacité, le marché de l’art suscite un intérêt grandissant auprès du public. De nombreux procès jalonnent son histoire mêlant chefs-d’œuvre, grandes fortunes internationales, institutions publiques, maisons de ventes et experts réputés.

Ces questions juridiques relatives aux droits d’auteurs se posent depuis la Renaissance, si ce n’est plus. Les décisions jurisprudentielles permettent de préciser le cadre législatif du droit d’auteur.

L’affaire Véronèse ou la liberté artistique

Le contexte

En 1573, Paul Véronèse (1528-1588) fut chargé par le couvent de San Zanipolo à Venise de réaliser un tableau, Le Repas chez Simon le pharisien, pour le réfectoire afin de remplacer une œuvre du Titien (1488-1576) précédemment détruite dans un incendie.

La toile illustre un repas se déroulant dans une maison somptueuse, à l’architecture palladienne où figurent le Christ, les apôtres ainsi que des personnages étrangers au texte évangélique.

La décision jurisprudentielle

L’Inquisition reprocha à Véronèse d’avoir pris une trop grande liberté avec le texte évangélique, et d’avoir notamment mélangé des personnages sacrés à des personnages profanes. Contrairement aux scènes similaires qu’avait auparavant réalisées Véronèse, Le Repas chez Simon le pharisien ne présente pas de séparation distincte entre le sacré et le profane. Les espaces sont brouillés.

Dès lors, une telle scène fut dénoncée comme favorisant l’hérésie. L’Inquisition critiqua également la place donnée à Saint-Pierre découpant l’agneau, là où ce devrait être au Christ d’effectuer ce geste symbolique.

Véronèse s’est défendu en affirmant avoir voulu représenter une scène réaliste sans renvoyer à une scène théologique. En conséquence, le peintre refusa de modifier sa composition. Il changea simplement le titre du tableau en le situant dans la maison de Levi afin d’éviter d’y voir une représentation de la Cène.

L’affaire Brancusi ou la notion d’œuvre d’art originale

Le contexte

Une loi de 1922 prévoyait aux États-Unis la libre importation des œuvres d’art. Ainsi ces dernières pouvaient passer la douane sans avoir à subir de taxes. Or, en 1927 les services douaniers examinèrent un objet jugé étrange de l’artiste Constantin Brancusi (1876-1957). L’œuvre en question était une pièce de métal jaune, de forme mince et fuselée elle mesurait 1,35 mètre.

Brancusi affirma qu’il s’agissait d’une œuvre d’art et non d’un produit manufacturé intitulé L’Oiseau. Toutefois, les douaniers lui demandèrent de payer une taxe au motif que l’objet ne s’apparentait pas à une sculpture.

La décision jurisprudentielle

En octobre 1927 s’ouvrit le procès opposant le sculpteur Brancusi à l’État de New York. Le juge rendit son verdict en 1928 après une longue investigation. Il reconnut « qu’une école d’art dite moderne s’est développée dont les tenants tentent de représenter des idées abstraites plutôt que d’imiter des objets naturels. Que nous soyons ou non en sympathie avec ces idées d’avant-garde et les écoles qui les incarnent, nous estimons que leur existence comme leur influence dans le monde de l’art sont des faits que les tribunaux reconnaissent et doivent prendre en compte ».

La Cour a donc estimé que la fonction de cet objet était purement esthétique et que son auteur, selon divers témoignages, était sculpteur professionnel, et qu’en conséquence, l’œuvre en question ne devait pas faire l’objet d’une taxe.

L’affaire Poussin ou les qualités substantielles de l’œuvre

Le contexte

Dans les années 1970, un tableau fut attribué par un expert à « l’École des Carrache » lorsque son propriétaire le mit en vente. Un droit de préemption fut exercé par la Réunion des Musées Nationaux au cours de la vente, lui permettant de se substituer au dernier acheteur. Le tableau fut par la suite exposé au Musée du Louvre comme une œuvre authentique du peintre français Nicolas Poussin (1594-1665). Le vendeur demanda donc la nullité de la vente pour erreur sur la substance de la chose vendue.

La décision jurisprudentielle

Dans un premier temps la Cour d’appel de Paris débouta le demandeur en affirmant qu’il n’était pas prouvé que le tableau litigieux était bien une œuvre de Nicolas Poussin.

En l’espèce, il était simplement possible que le tableau soit un Poussin. Il existe un décalage entre ce que croyait le vendeur et la réalité. Si ce dernier avait su qu’il détenait un tableau du maître, il l’aurait vendu beaucoup plus cher et dans des conditions différentes. Ainsi, la Cour de cassation estima dans son arrêt du 22 février 1978, « qu’en statuant ainsi, sans rechercher si, au moment de la vente, le consentement des vendeurs n’avait pas été vicié par leur conviction erronée que le tableau ne pouvait pas être un œuvre de Nicolas Poussin, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ». Autrement dit, la Cour de cassation cassa et annula l’arrêt de la Cour d’appel de Paris. Le tableau fut rendu au propriétaire puis remis en vente où il fut adjugé 8 142 500 francs avec les frais le 12 décembre 1988.

L’affaire Ruffini ou le faussaire des maîtres anciens

Le contexte

L’affaire Ruffini est le dernier grand scandale en date secouant le marché de l’art dans son ensemble : institutions internationales, maisons de ventes, musées, experts tous sont impliqués.

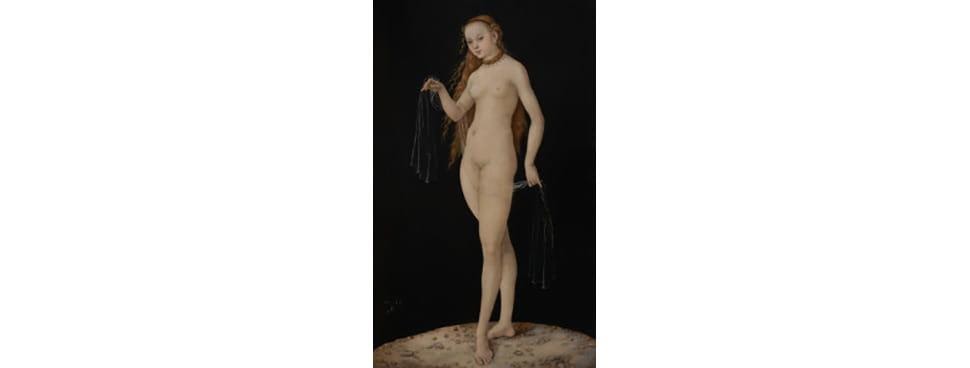

En l’occurrence, une dizaine de peintures et dessins passés en vente ces vingt dernières années sont supposés être des faux. Plusieurs toiles ont été placées sous séquestres par la justice française dont La Vénus au voile de Lucas Cranach.

Toutes ces histoires impliquent l’italien Giulio Ruffini affirmant avoir hérité de ces œuvres par son ancienne compagne Renée Borie.

La décision jurisprudentielle

Les œuvres concernées ont pour point commun d’avoir une provenance incertaine. Par ailleurs, de nombreux restaurateurs et scientifiques ont soulevé des défauts majeurs. En ce sens, les réseaux de craquelures incohérents ne correspondraient pas au support sur lequel elles ont été peintes. De plus, des pigments et des liants n’existant pas à l’époque ont été identifiés. Sans compter qu’un four aurait été aperçu chez Giulio Ruffini…

Le procès est toujours en cours et aucune décision n’a encore été rendue. Ce scandale souligne les faiblesses du marché de l’art, le mépris déconcertant envers la provenance des œuvres ainsi que le manque de communication entre les institutions concernant les œuvres supposées fausses sur le marché.